Partizipation

Ein besonders wichtiger Punkt im Gemeinde-Aktionsplan Behinderung ist die Partizipation.

Das bedeutet: Menschen mit Behinderungen sollen aktiv bei der Umsetzung der Maßnahmen mitarbeiten.

Sie sind Expert*innen in eigener Sache.

Auch Fachleute sollen eingebunden werden, um mit ihrem Wissen zu helfen.

Grundsätzlich wissen die Gemeinden, dass es wichtig ist, Menschen mit Behinderungen mit einzubeziehen.

Das zeigt sich in allen Bereichen des Aktionsplans.

Aber in der Umsetzung gibt es oft Schwierigkeiten.

Checkliste „Öffentlicher Raum und Gebäude“

Ein gutes Beispiel ist das Handlungsfeld „Öffentlicher Raum und Gebäude“.

Wenn Gemeinden neue Projekte im öffentlichen Raum umsetzen, werden Menschen mit Behinderungen und Fachleute nicht immer ausreichend eingebunden.

Dabei ist genau das sehr wichtig, damit Barrierefreiheit gelingt.

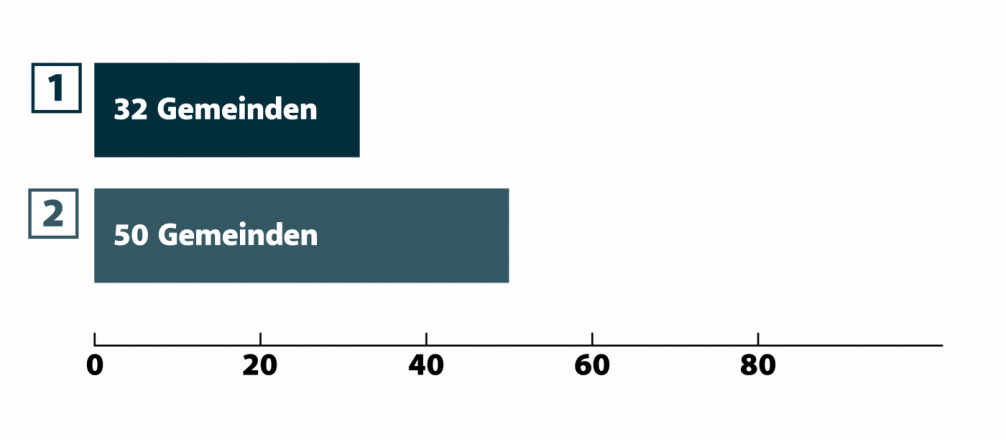

(181 Gemeinden haben die Checkliste „Öffentlicher Raum und Gebäude“ ausgefüllt.)

- Es existiert für alle relevanten Gemeindeeinrichtungen/gebäude eine aktuelle IST-Stand Erhebung bezüglich des Grads an Barrierefreiheit (Checklisten-Analyse und/oder Barriere Check durch Facheinrichtungen/Sachverständige). (32 Gemeinden)

- Die Gemeinde klärt im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch andere öffentliche Einrichtungen und Betriebe in der Gemeinde auf über die Vorteile und Verpflichtungen zum barrierefreien Zugang ihrer Dienstleistungen, wie im Rahmen des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz festgelegt. (50 Gemeinden)

Checkliste „Politische Teilhabe“

Ein weiteres Beispiel ist das Handlungsfeld „Politische Teilhabe“.

Nur wenige Gemeinden sagen, dass Menschen mit Behinderungen hier ausreichend mitbestimmen können – zum Beispiel bei neuen Gemeinde-Verordnungen oder bei der Entwicklung von Beteiligungsprozessen.

Auch bei Wahlen gibt es Verbesserungsbedarf.

Nur wenige Gemeinden stellen Informationen in „Leichter Sprache“ zur Verfügung.

Noch weniger sorgen dafür, dass auch Wahlvorschläge barrierefrei zugänglich sind.

In diesem Bereich sollte die Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen weiter gestärkt werden. Viele Maßnahmen dazu würden nicht mehr Geld kosten.

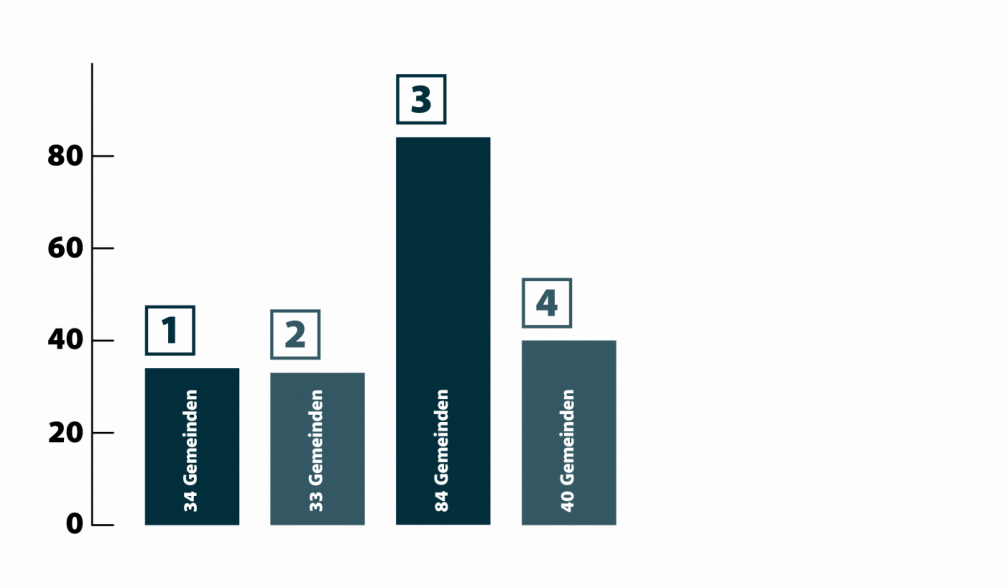

(175 Gemeinden haben die Checkliste „Politische Teilhabe“ ausgefüllt.)

- Gemeindebürger*innen mit Behinderungen sind in wichtige Entwicklungsthemen der Gemeinde eingebunden und es werden inklusive Beteiligungsprozesse ermöglicht (z.B. inklusive Diskussionsforen, Bildung eines Gemeinde-Behinderten-/Inklusions-Beirates, inklusive Besetzung von Gremien und Partizipationsgruppen, Einbeziehung von Interessenvertretungen). (34 Gemeinden)

- Bei der Entstehung von relevanten Gemeindeverordnungen werden Menschen mit Behinderungen mit einbezogen und deren Bedürfnisse berücksichtigt (z.B. Friedhofsordnung, Bäderordnung, …). (33 Gemeinden)

- Alle wichtigen Informationen rund um Wahlen gibt es auch in "Leichter Sprache". (84 Gemeinden)

- Die Gemeinde stellt die Wahlvorschläge barrierefrei auch online zur Verfügung (z.B auch durch Gebärdensprachvideos). (40 Gemeinden)

Checkliste „Zivil- und Katastrophenschutz“

Im Handlungsfeld „Zivil- und Katastrophenschutz“ zeigt sich, dass es in vielen Gemeinden Verantwortliche für Notfälle gibt, die ein gutes Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen haben.

Aber: Bei der Erstellung von Notfallplänen, in Krisenstäben oder bei Schulungen werden Menschen mit Behinderungen kaum beteiligt.

Dabei wäre genau das sehr wichtig. Denn sie wissen selbst am besten, was sie im Notfall brauchen.

Menschen mit Behinderungen sollten auch einbezogen werden, wenn die Gemeinde ihren Katastrophen-Schutzplan macht.

Checkliste mit Links: Zivil- und Katastrophenschutz | Land Tirol

Checkliste „Wohnen“

Auch im Handlungsfeld „Wohnen“ zeigt sich, dass mehr Beteiligung nötig ist.

Nur wenige Gemeinden bieten wichtige Informationen wie Mietverträge oder Regeln zur Wohnungsvergabe in einfacher Sprache an.

Doch genau das ist notwendig, damit alle Menschen gleich gut informiert sind und sich zurechtfinden.

Auch Fachleute für barrierefreies Bauen sollten mehr in Planungen einbezogen werden.

Die Wohnungsvergabe-Richtlinie bietet dazu Informationen.

Die Ergebnisse zeigen: Viele Gemeinden sind bereit, etwas zu verändern, um Barrierefreiheit besser umzusetzen.

Oft wissen sie auch, was Menschen mit Behinderungen brauchen und dass es wichtig ist, diese Bedürfnisse ernst zu nehmen.

Trotzdem fehlt häufig noch die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und von Fachleuten.

Sie fehlt sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung.

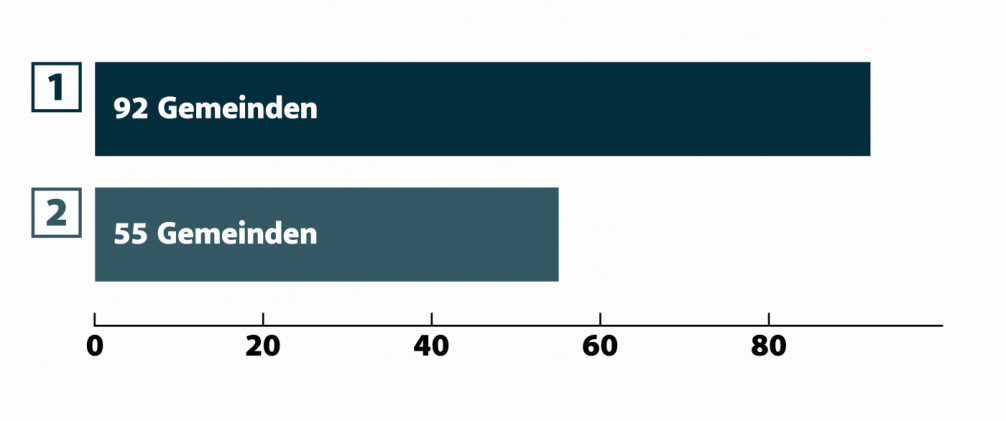

(198 Gemeinden haben die Checkliste „Barrierefreiheit und Inklusion“ ausgefüllt.)

- Die Gemeinde ist bei Bedarf im Austausch mit Selbstvertretungs-Organisationen. (92 Gemeinden)

- Gemeindebürger*innen mit Behinderungen sind in wichtige Entwicklungsthemen der Gemeinden eingebunden. (55 Gemeinden)

Wussten Sie, dass...

...nicht jede Behinderung auf den ersten Blick erkennbar ist?

Laut NEBA Betriebsservice sind 80% der Behinderungsformen nicht sichtbar.

Unter „Behinderung“ fallen Einschränkungen, die länger als sechs Monate andauern – zum Beispiel:

- Schwierigkeiten beim Sehen oder Hören

- Lernschwierigkeiten

- Eingeschränkte Mobilität

- psychische Erkrankungen

- chronische Krankheiten

Man darf auch nicht vergessen: Barrierefreiheit nützt allen Menschen.

Zum Beispiel:

- Eltern mit Kinderwagen

- Personen mit Gepäck

- älteren Menschen

- Menschen mit einem Gips

- Menschen, die gerade in einer schwierigen psychischen Situation sind

Das bedeutet: Wenn die Gemeinde etwas für Barrierefreiheit tut, ist das ein Vorteil für alle Bewohner*innen und Gäste.